PRAMOEDYA Ananta Toer (Pram) adalah salah satu sastrawan terpenting Indonesia yang karyanya tidak hanya memiliki nilai sastra tinggi, tetapi juga menjadi refleksi kritis terhadap kolonialisme, nasionalisme, dan otoritarianisme. Melalui karya-karyanya seperti Tetralogi Buru dan Nyanyi Sunyi Seorang Bisu, Pram menyoroti ketidakadilan, represi politik, dan mentalitas terjajah yang masih relevan hingga saat ini.

Dalam konteks dunia terkini—di tengah meningkatnya populisme, ketimpangan sosial, dan ancaman otoritarianisme—pemikiran Pram menjadi cermin untuk memahami dinamika politik dan sosial di Indonesia maupun global.

Pram menggunakan sastra sebagai senjata melawan kekuasaan yang represif. Dalam Tetralogi Buru, ia mengkritik kolonialisme Belanda sekaligus otoritarianisme Orde Baru. Situasi ini mirip dengan kondisi dunia saat ini, di mana kebebasan berekspresi semakin terancam oleh rezim yang membungkam kritik.

Di Indonesia, misalnya, UU ITE sering digunakan untuk membatasi suara oposisi, sementara di negara lain seperti Hong Kong, Myanmar, dan Rusia, penguasa memberangus media dan aktivis.

Karya Pram mengingatkan kita bahwa sastra bisa menjadi “arsip alternatif” ketika sejarah resmi dimanipulasi. Di era disinformasi dan hoaks, fungsi sastra sebagai penjaga memori kolektif semakin penting. Misalnya, di Amerika Serikat, gerakan Black Lives Matter menggunakan sastra dan seni untuk melawan narasi rasisme sistemik—mirip dengan cara Pram menantang Orde Baru melalui tulisan.

Nasionalisme Bukan Simbolisme Kosong

Pram membedakan antara nasionalisme yang berbasis keadilan sosial (”nasionalisme otentik”) dan nasionalisme sempit yang digunakan elite untuk mempertahankan kekuasaan (”nasionalisme palsu”). Kritik ini sangat relevan di Indonesia hari ini, di mana nasionalisme sering dikapitalisasi untuk kepentingan politik praktis. Misalnya, jargon “NKRI Harga Mati” atau “Radikalisme Ancaman Nasional” kerap dipakai untuk membungkam kritik, sementara ketimpangan ekonomi dan korupsi tetap merajalela.

Di tingkat global, nasionalisme populis juga sedang naik daun—dari Trump di AS, Modi di India, hingga Erdogan di Turki. Mereka menggunakan retorika nasionalis untuk menggalang dukungan, tetapi kebijakannya justru memperdalam polarisasi dan ketidakadilan. Pram mengingatkan kita bahwa nasionalisme sejati harus inklusif dan berorientasi pada kemanusiaan, bukan sekadar simbolisme kosong.

Salah satu tema utama Pram adalah “mentalitas terjajah”—bagaimana bangsa yang merdeka tetap terbelenggu oleh pola pikir kolonial. Dalam “Anak Semua Bangsa”, ia menggambarkan tokoh-tokoh pribumi yang masih mengagungkan budaya Barat dan merendahkan identitas sendiri.

Fenomena ini masih terlihat di Indonesia saat ini, misalnya elite politik dan ekonomi yang lebih bangga menggunakan produk luar negeri daripada mendorong kemandirian nasional, sistem pendidikan yang masih mengadopsi kurikulum Barat tanpa adaptasi kritis, dan budaya konsumerisme yang menjadikan gaya hidup impor sebagai simbol status.

Di dunia pascakolonial lainnya, seperti Afrika dan Amerika Latin, masalah serupa terjadi—negara merdeka secara politik tetapi masih bergantung pada korporasi global dan kebijakan neoliberal. Pram mengajarkan bahwa kemerdekaan sejati harus mencakup dekolonisasi pikiran.

Pram membongkar bagaimana penguasa mengontrol sejarah melalui narasi resmi. Orde Baru menghapus peran kaum kiri dari buku pelajaran, sementara hari ini, rezim di berbagai negara memanipulasi sejarah untuk legitimasi kekuasaan. Di Indonesia, misalnya, upaya glorifikasi Orde Baru oleh sebagian elite politik mencerminkan betapa sejarah masih menjadi medan pertarungan.

Sastra Menjadi “Counter-Narrative”

Di tingkat global, kita melihat perang narasi serupa. Rusia mengubah sejarah Perang Dunia II untuk membenarkan invasi ke Ukraina. China menulis ulang sejarah Hong Kong dan Tibet untuk memperkuat nasionalisme Partai Komunis. AS dan Eropa mempertahankan narasi heroik kolonialisme dalam museum dan kurikulum.

Pram menunjukkan bahwa sastra bisa menjadi “counter-narrative”—seperti Tetralogi Buru yang mengabadikan kisah yang sengaja dihapus penguasa. Di era digital, peran ini bisa diambil oleh media independen, dokumenter, atau sastra alternatif.

Pengalaman Pram sebagai tahanan politik di Pulau Buru mengajarkan tentang ketahanan manusia dalam kondisi dehumanisasi. Catatannya dalam “Nyanyi Sunyi Seorang Bisu” menunjukkan bahwa meskipun tubuh dirantai, pikiran tetap bisa merdeka. Hal ini relevan dengan situasi para aktivis dan pembela HAM hari ini yang dipenjara karena bersuara, seperti di Myanmar, Filipina, atau bahkan Indonesia (kasus penahanan aktivis Papua).

Di tengah meningkatnya pengawasan digital (digital surveillance), Pram menginspirasi kita bahwa perlawanan bisa dilakukan dengan berbagai cara—seni, sastra, atau bahkan diam yang bermakna.

Jika Pram hidup hari ini, ia mungkin akan menulis tentang oligarki digital yaitu bagaimana kekuasaan ekonomi-politik mengontrol media sosial dan algoritma, nasionalisme algoritmik yaitu propaganda nasionalis yang disebarkan melalui platform digital atau dehumanisasi teknologi yaitu ketika kebijakan negara (seperti social credit system di China) mengontrol kehidupan warga.

Karya-karyanya juga menginspirasi gerakan literasi kritis di era banjir informasi. Seperti kata Pram: “Sastra ada untuk mengingatkan kita bahwa manusia harus tetap manusia—bahkan ketika dunia gila.”

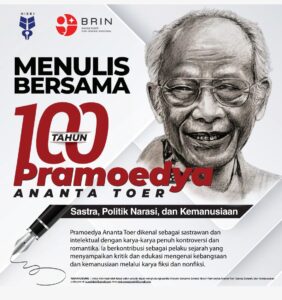

Meminjam artikel kami berjudul “Pram: Yang Disayang atawa yang Terbuang (Nasionalisme, Kolonialisme, dan Pascakolonialisme Napi Pulau Buru)” (Suyadi, Lela Erwany, Asnidar, Rosliani) dalam program Menulis Bersama 100 Tahun Pramoedya Ananta Toer ditaja Himpunan Sarjana Kesusastraan Indonesia (HISKI) Pusat, Pramoedya Ananta Toer bukan hanya sastrawan, melainkan pemikir yang warisannya tetap hidup dalam perjuangan melawan ketidakadilan.

Kritiknya terhadap kolonialisme, nasionalisme sempit, dan otoritarianisme masih relevan di Indonesia dan dunia saat ini. Di tengah ancaman demokrasi, ketimpangan, dan dehumanisasi, Pram mengajarkan bahwa sastra dan narasi tandingan adalah senjata terakhir untuk mempertahankan kemanusiaan.

Sebagai penutup, pertanyaan Pram masih menggema: “Jika kau tak mau dibungkam, apa yang akan kau perbuat?” Di era di mana kebenaran sering dikubur oleh kekuasaan, menjawab pertanyaan itu adalah tugas kita semua.

• Suyadi San